2025年1月5日下午,世界遗产国际传播名师工作室暨“青记”文遗及精神传播联合大作业育人实践学术交流会于线上举办。此次会议由上海大学新闻传播学院教授齐爱军主持,汇聚多名跨学科、跨领域的专家智慧,深入探讨世界遗产传播的多元维度,强化中国声音在国际舞台的影响力与话语权。

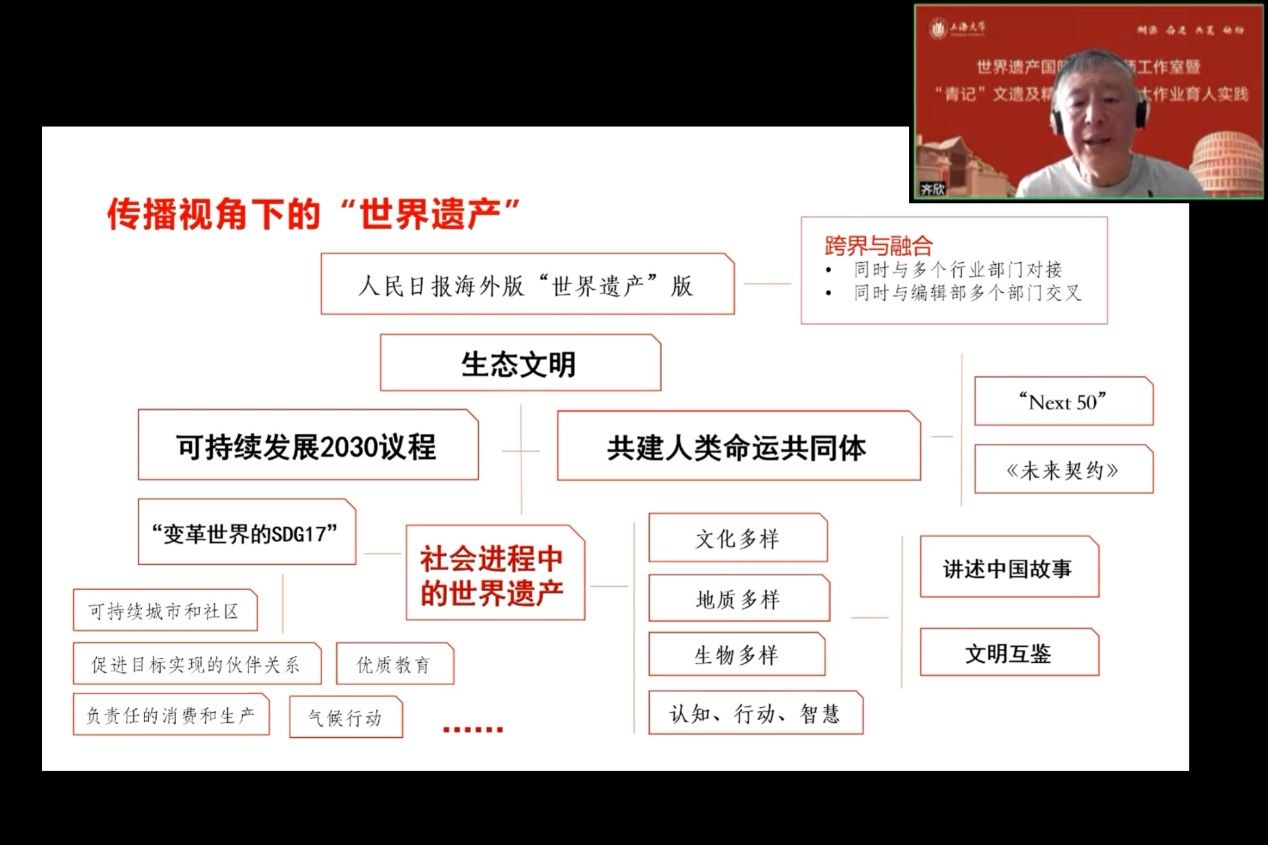

人民日报海外版《世界遗产》周刊主编、高级编辑齐欣老师率先发言。他以周刊发展为脉络,剖析世界遗产传播现状与挑战。齐欣老师指出,在全球化语境下,世界遗产内涵丰富,包括文化与自然遗产。遗产传播需跨越文化与自然学科隔阂,构建自身的体系,从而发扬中国话语在全球的影响力。对于传播工作者而言,应熟悉遗产价值、全球化进程及国际政治环境,推动公共政策发展,从而构建“人类命运共同体”。齐欣老师强调,传播不能仅为行业传声筒,而要成为社会进程关键参与者,借助线性遗产等创新视角与方法,挖掘遗产情绪价值与活态发展,为新闻传播与遗产研究的跨学科合作指明方向,助力遗产传播的发展。

上海大学文化遗产与信息管理学院副教授黄洋老师重申遗产概念的界定、传播模式的构建及效果评估的优化。他从传播学与考古学、博物馆学出发,借鉴5W模式,剖析传播主体多元性(考古学家、文化工作者等)、渠道多样性(科普论文、博物馆展览、线上展示及国际交流渠道)及效果评估科学性,探索遗产传播的模式。着眼上海7000年文明遗产传播,黄洋老师从考古遗址、遗物及蕴含文化信息切入,梳理遗产层级架构,其中涵盖福泉山、广富林等文化遗址。借上海丰富遗产资源,黄洋老师强调了遗产传播的影响力,呼吁新闻传播和文化遗产的跨学科研究,将广博的文化资源更好地展示给公众,提升国民文化认同,推动国际文化战略落地。

上海大学新闻传播学院副教授易红发老师基于定量方法,聚焦中国非遗国际社交媒体传播效果智能评估。鉴于非遗国际传播重要性日增,传统评估模式局限性明显,他从计算传播的视角,分析中国非物质文化遗产在英语社媒平台信息的传播表现。通过制定传播过程中的曝光量、互动量、扩散量、认可度四个指标,构建多语言分析系统,整合YouTube等平台资源,剖析海量数据,从传播者、内容、受众、渠道及效果多维度剖析非遗传播生态。在精准量化非遗热度、受众情感与行为倾向后,计划进一步完善文化遗产传播效果的指标体系,为优化策略提供实证支撑,提升非遗国际辐射力。

上海大学新闻传播学院讲师张林老师立足纪念中国抗日战争胜利80周年,探讨新闻文化遗产传播的研究路径。张林老师认为,新闻文化遗产凝聚民族精神,并从物质载体、精神财富、人物群像、制度形态、国际传播等五个维度,挖掘抗战新闻史料的研究价值,创新传播策略与实践。在研究方法上,张林老师综合运用文献梳理、案例分析、民族志与深度访谈,创新研究路径,并采用媒介地理学、文化符号学与话语分析范式,探究地理文化与遗产关联、文化符号意义及制度话语体系,助力抗战新闻文化遗产传承,为后续研究筑牢根基、开拓方向。

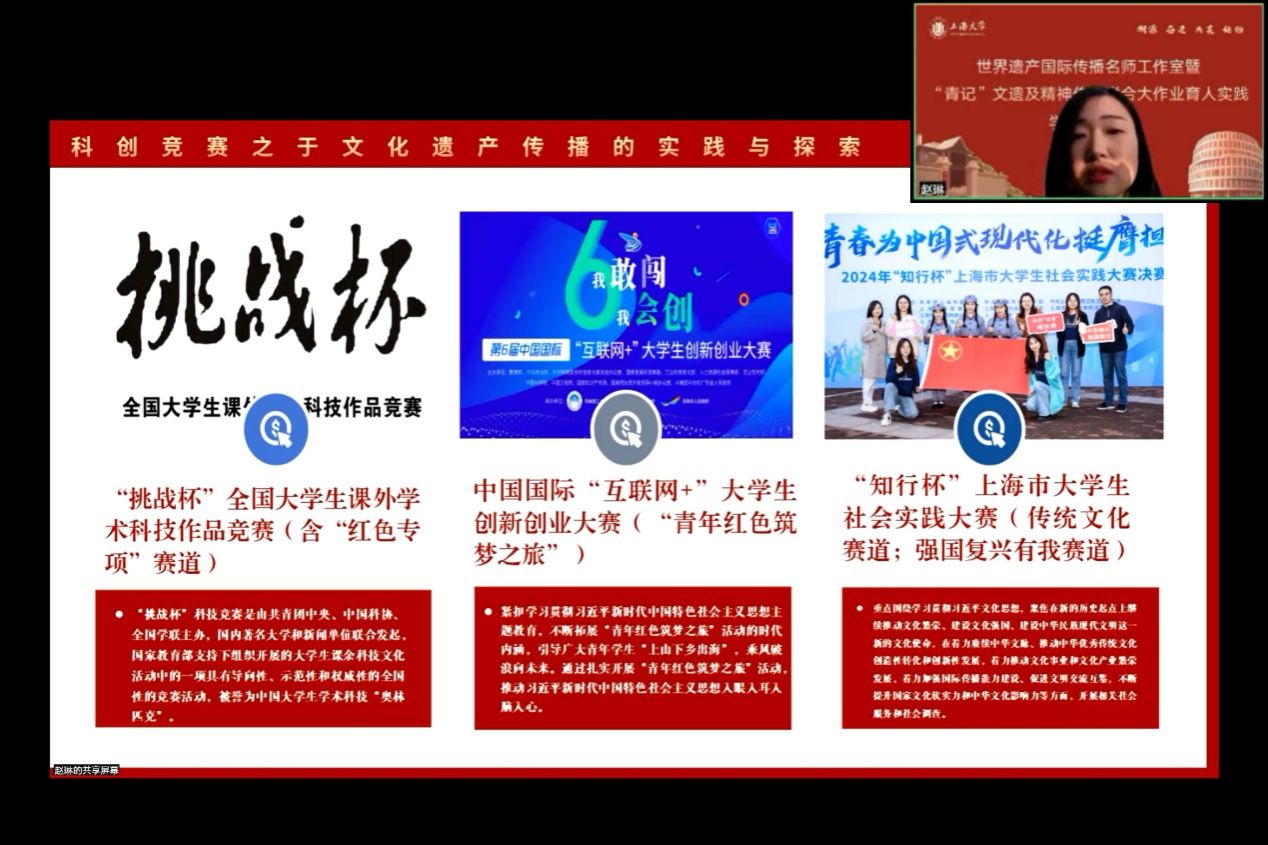

上海大学新闻传播学院团委书记赵琳老师从科创竞赛角度分享了文化遗产传播实践的丰富经验。她从“挑战杯”“互联网+”等竞赛赛道设置入手,以4个获奖项目为例,重点剖析了近年来上海大学新闻传播学院对文化遗产传播实践的探索。上海大学“红色传承”创新实践团队携手上海市新四军历史研究会,历时数十年采访数百位老战士及其后代,创作完成《红色传承》百集系列纪录片,并在上海广播电视台上线播出;“兵团精神”实践团队三年间走遍新疆生产建设兵团12个师(市),制作多部纪录片,传承兵团精神,发掘兵团故事,传播兵团文化。团队开展30余次红色课堂,受众达3万余人次;“长征新途”实践团队跨越数万公里寻访,倾情打造“五位一体”的网络传播格局,用青年化的传播形态推动“长征文化”火爆出圈……此外,赵琳老师还指出,传统文化赛道当前已成为大学生在科创竞赛中的热门选择,竞赛形式和载体也日趋多元,逐渐从传统意义上的精神引领、文化科普迈向社会效益与经济效益结合。这一需求也将推动未来跨学院的合作共赢,使文化遗产传播实践取得新突破,让文化遗产在新时代焕发生机与活力,提升社会影响与传承实效。

本次交流会体现各位专家学者对遗产传播研究范式的探索,为世界遗产国际传播的未来研究提供重要见解。这一讨论,将为后续的团队研究与实践扎稳根基,有益于在全球文明互鉴与文化传承格局中,不断探寻中国声音的传播途径。

文字:张宇涵